Comment installer un récupérateur d’eau de pluie enterré efficacement

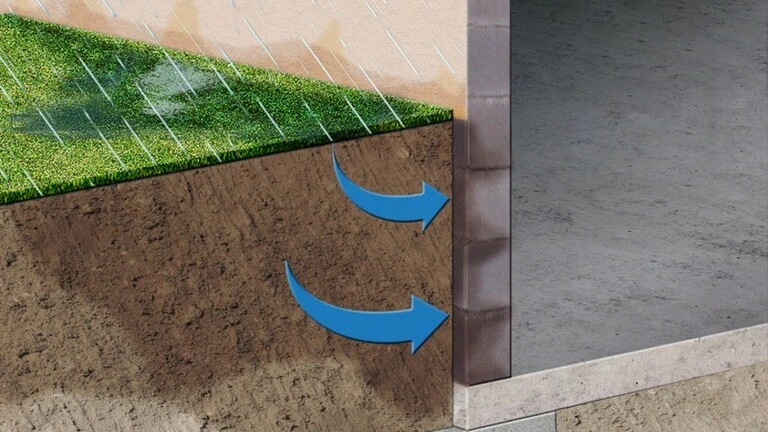

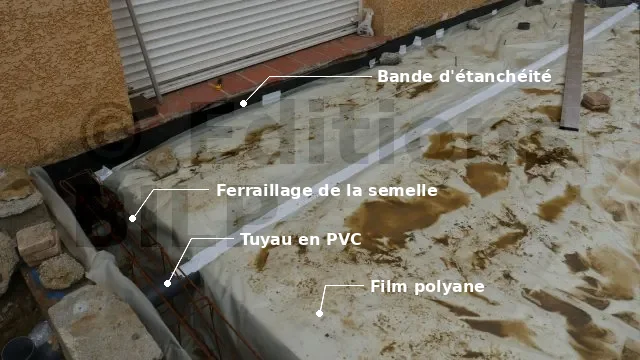

Pour répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins croissants en eau dans les espaces verts, la récupération d’eau de pluie s’impose comme une solution à la fois écologique et économique. Installer un système de récupération d’eau de pluie enterré permet de stocker une quantité importante d’eau tout en préservant la beauté et l’agencement du jardin. […]

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie enterré efficacement Lire la suite »